par M. Terrier,

Ingénieur en chef Exploitation de la Compagnie des Mines de Roche-la-Molière et Firminy

PREAMBULE

Dès les premières études entreprises en vue de la création du nouveau siège d'extraction au Puits Charles, il avait été admis, presque sans discussion, que l'extraction se ferait par cages, et avec de grandes berlines.

La nature du gisement, grande couche disposée en amas plus ou moins réguliers, formés de charbon propre et homogènes dans certains quartiers, mêlés de nerfs et coupés par des bancs sales dans les autres, imposait un certain triage au chantier, ou en tous cas un classement permettant de distinguer les produits des différents quartiers à leur arrivée au criblage. L'extraction par skip n'aurait pas permis un classement suffisant. Par contre, la grande benne convenait à merveille au chargement par moyens mécaniques à grands débits des produits abattus dans les quartiers réguliers et propres, et, pour les autres quartiers, il fut admis qu'on roulerait en petites bennes avec chargement au chantier, et que ces petites bennes seraient ensuite culbutées après avoir été groupées par qualités homogènes afin que les charbons ainsi classés puissent être repris par grandes bennes.

L'expérience de grandes berlines que l'on connaissait dans certains bassins étrangers, et la connaissance du tonnage à extraire par jour avait conduit à la conception du puits double, ayant un compartiment pour les charbons gras du puits Combes, un autre pour les charbons les plus maigres du gisement récemment découvert au puits Isaac, chaque compartiment étant desservi par des cages à deux plateaux portant chacun une berline de 2 000 litres environ.

CHOIX DES DIMENSIONS ET PRINCIPE DE CONSTRUCTION

Les premiers avant-projets avaient permis de fixer à 6 m le diamètre utile du puits. L'étude de la berline était donc orientée au départ sur une berline de 2 000 litres environ, ayant des dimensions d'encombrement hors-tout de l'ordre de 3 m pour la longueur et de 0,900 m pour la largeur. La hauteur était à déterminer en fonction des autres dimensions ; on pensait arriver à une hauteur sur rail de l'ordre de 1,200 m.

Une autre donnée du problème était la connaissance que nous avions des résultats obtenus pour les roulages de nos puits Cambefort et Grüner avec des berlines de 750 et 900 litres étudiées et mises au point quelques années plus tôt pour utiliser au mieux la capacité des anciennes cages prévues pour l'ancienne berline classique de 600 litres.

La berline Cambefort avait été étudiée pour permettre le roulage à main en tranche horizontale avec la plus grande capacité compatible avec une bonne facilité de manipulation et avec un encombrement réduit.

Elle a pour dimension hors-tout:

- largeur : 0,820 m

- longueur : 1,350 m

- hauteur : 1,040 m

On n'a pu obtenir une capacité de 750 litres dans un tel encombrement qu'en ayant recours à une construction sans châssis, en tôles embouties assemblées, le fond de la benne qui est en tôle relativement épaisse, emboutie très profondément, tenant lieu de châssis.

La berline Grüner qui avait été étudiée dans le même esprit, a une capacité de 900 litres avec la même longueur, une largeur un peu moindre, et par contre une hauteur de 1,150 m.

Ces deux types de berlines étaient équipées d'essieux fixes à roues folles, montées sur roulement à billes pour l'un, à rouleaux coniques pour l'autre ; ils avaient donné l'un et l'autre des résultats parfaitement concluants.

Les tampons en caoutchouc qui équipaient les berlines Grüner s'étaient montrés très efficaces. Par contre, on n'avait pas pu, dans les dimensions d'encombrement imposées, loger un dispositif d'attelage vraiment satisfaisant. La benne Grüner conservait l'ancien attelage par "guirroux" mobiles et l'attelage par crochet adopté par la benne Cambefort ne se montrait pas parfaitement indécrochable en marche.

Forts de cette expérience, nous avons voulu conserver pour la nouvelle benne du puits Charles, les principes de construction qui avaient faits leurs preuves : absence de châssis, construction en tôles embouties assemblées, tampons en caoutchouc, essieux fixes à roues folles. Une première étude montra que l'on pouvait facilement atteindre une capacité de 2 000 litres avec une hauteur de l'ordre de 1,100 m, grâce à l'accroissement de capacité résultant de l'emploi de forme embouties sans châssis.

C'est alors que pris naissance l'idée d'accroître au maximum la capacité de la benne pour réduire à un étage la contenance de la cage. Une telle réduction devait naturellement apporter une grande simplification aux installations de recette, et ne diminuait pas la capacité d'extraction en nombres de bennes dans le rapport de 2 à 1, car on gagnait sur les manœuvre en recette. Le calcul indiqua que l'on pourrait réaliser le programme d'extraction visé (160 tonnes/heure dans chaque compartiment du puits) si l'on pouvait porter la capacité des berlines à un chiffre voisin de 3 000 litres.

Une étude plus serrée des cages et de leur emplacement dans le puits conduisit à la solution définitive qui permettait de donner aux bennes les dimensions suivantes :

- 1 m de largeur

- 3 m de longueur

et on décida de porter la hauteur à 1,350 m ce qui devait permettre d'atteindre une capacité comprise entre 2 800 et 3 000 litres. Par analogie avec des berlines similaires de dimensions connues, l'empattement des essieux fut fixé à 1 m et le diamètre des roues à 0,300 m au roulement.

C'est après ces dimensions que le problème fut posé à divers constructeurs français et étrangers de dessiner une berline qui, dans l'encombrement imposé, aurait la capacité la plus grande possible. Les études faites et la documentation réunie avaient, d'autre part, permis de décider les deux points suivants :

1° On renonçait à tout dispositif de suspension élastique. De telles suspensions paraissent sans intérêt pour des berlines de 3 000 litres et leur utilité peut tout au plus se discuter à partir d'une capacité de 4 000 à 5 000 litres.

2° On renonçait à tout dispositif d'attelage élastique. L'intérêt d'un tel dispositif est évidemment fonction des effets d'inertie mis en jeu au démarrage et dépend par suite uniquement du poids de la locomotive et du mou que les attelages sont susceptibles de prendre. Or, nous pouvions assurer le roulage avec des locomotives à Trolley de 33 chevaux pesant 6 tonnes, donc guère plus lourdes que les locomotives à huile lourde ou à accumulateurs précédemment utilisées pour les convois de petites berlines, et nous espérions trouver un attelage présentant le mou minimum.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA BERLINE

Parmi les propositions reçues des différents constructeurs consultés, la plus intéressante se trouva celle d'un constructeur voisin de nos exploitations, qui accepta de pousser la mise au point de nos diverses suggestions dans un sens très objectif, en sorte que cette collaboration a finalement donné naissance à la berline actuelle du puits Charles.

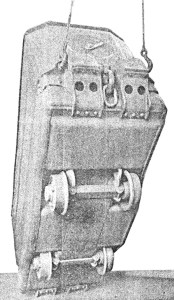

Dans ses grandes lignes la berline répond au programme imposé. Elle a une capacité de 3 000 litres avec une hauteur dur rails de 1,400 m. elle est formée de tôles de 8 mm pour les côtés, 10 mm pour le fond et les devants, assemblées par soudure à l'arc ; ces épaisseurs sont comparables à celles qui sont utilisées pour les châssis des camions de gros tonnage, c'est dire que la résistance de la berline est à l'épreuve des pires traitements. On le vit bien le jour où par aventure une berline échappa aux appareils de retenue de la recette du fond et fut précipitée dans le puisard; on la retrouva coincée dans les pièces de guidage à une quinzaine de mètres plus bas, à peine déformée, en sorte qu'elle put, sans inconvénient reprendre son service et être renvoyée dans le circuit des vides du fond après avoir été complètement vidée, car elle avait fait cette chute chargée de 4 ou 5 tonnes de remblai.

Le poids de la benne vide est de 1350 kilos, poids relativement élevé, eu égard à la capacité et au mode de construction. On a préféré, en effet, obtenir le maximum de résistance et de durée plutôt que gagner le plus possible en légèreté. La charge utile en charbon brut est de 3 000 kilos, ce qui fait ressortir un rapport de 0,45 pour le poids mort rapporté à la charge utile.

L'absence de châssis a quelquefois soulevé la critique suivante : dans une benne à châssis, les efforts de traction et les chocs provenant des pièces d'attelage et de tamponnement sont intégralement absorbés par le châssis qui est étudié dans ce but alors que la caisse demeure complètement indépendante. Cet argument n'a pas de valeur, car le petit diamètre des roues de nos berlines, lié au désir d'accroître la capacité, fait que le plan du châssis se trouve relativement près de la voie, bien en dessous du centre de gravité de la berline pleine et en dessous de la position normale qui devraient avoir les pièces d'attelage et de tamponnement. Le constructeur est donc pris entre deux exigences contradictoires : il faudrait placer les tampons et les attelages à la hauteur convenable, comprise entre les cotes des deux centres de gravité de la berline vide et de la berline pleine, mais aussi il faudrait que ces mêmes tampons et attelages travaillent dans le plan du châssis sans quoi le châssis et les devants des caisses travailleront en porte-à-faux.

La solution consiste à supprimer le châssis et à considérer la caisse elle-même comme formant châssis, en lui donnant des épaisseurs et une forme convenables. Les tôles de côté de nos bennes ont été étudiées dans ce sens et jouent effectivement ce rôle de châssis.

A titre de comparaison et pour faire ressortir les avantages de la construction sans châssis, nous donnons une des études que nous avons reçues en réponse à nos consultations. Il s'agit d'une berline avec châssis et tampons à ressorts, d'une conception tout à fait classique, et elle ne donne qu'une capacité de 2 700 litres environ.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Parmi les dispositions qui ont fait l'objet d'une étude particulière, nous citerons le crochet d'attelage, le dispositif d'application du freinage et les roues forgées.

Crochet d'attelage - Le crochet d'attelage a été étudié spécialement pour la benne du puits Charles et présente trois caractères très précieux, celui de pouvoir se faire ou se défaire d'une seule main, celui d'être rigoureusement indécrochable en marche et celui de ne permettre qu'un mou extrêmement réduit quand les bennes sont tamponnées. Ce mou n'est, en effet, que de 23 centimètres environ, de sorte que lorsqu'on démarre la dernière benne d'un convoi de 20 bennes, le plus long que nous utilisions, la locomotive a parcouru au maximum 2,30 m et n'a pu acquérir qu'une vitesse encore très réduite.

Les crochets sont en acier mi-dur estampé. Ils comportent une ouverture tournée vers le haut et un oeil allongé dans lequel est prise une maille pendante. Des essais de traction effectués dans la position la plus défavorable, ont donné une résistance de 9 à 10 tonnes avant déformation permanente. On n'a pratiquement jamais observé de déformation en service.

Disposition d'application de freinage - Les roues étant en majeure partie masquées par les tôles de côté et de fond de la berline, on ne pouvait songer à freiner les berlines que par application d'une friction à la caisse, soit latéralement, au moyen de deux mâchoires horizontales, soit par dessous, au moyen d'une plateforme se soulevant entre les rails.

La première disposition avait été envisagée, et c'est pourquoi la caisse a été dessinée avec deux larges rainures horizontales à la hauteur des tampons. Ces rainures ont, en outre, l'avantage de raidir et de renforcer les côtés au niveau où sont appliquées les chocs les plus fréquents. Finalement, le dispositif de freinage par dessous a été retenu comme encombrant moins les galeries de roulage et il a donné des résultats excellents. Il y a lieu de signaler que le freinage des grandes bennes pose un problème beaucoup plus simple que celui des petites bennes : en effet, les parcours effectués sur des pentes automotrices sont beaucoup plus courts, et on n'a à freiner ou à arrêter que des bennes isolées ou en très petit nombre.

Roues forgées - Les roues sont en acier électrique au chrome-molybdène, forgées et traitées par trempe différentielle. Elles présentent superficiellement, et sur une profondeur variant entre 2 et 10 millimètres, une dureté supérieure à 135 kg.

Spécifications diverses -

Tôles de la caisse en acier Martin mi-dur R = 55/60 kg. Epaisseur : 8 à 10 mm.

Fixation des essieux par chape ouverte soudée sur un support en tôle emboutie de 10 mm

Soudures à l'arc effectuées avec électrodes de résistance 54/60 kg

Essieux carrés de 80 mm de côté

Empattement, 1 m - Voie de 600 mm

Roues forgées, montées sur roulements coniques - largeur de jante : 75 mm

Diamètre au roulement : 300 mm

Tampons caoutchouc montés sur une traverse en acier moulé qui reporte les efforts sur les tôles de côtés et de fond. Cette traverse supporte, en outre, le dispositif d'attelage placé entre les tampons, et elle présente sur les côtés des oreilles permettant de hâler la benne avec un treuil.

A signaler, enfin, le dispositif indicateur de chargement constitué par un cadran placé sur l'extrémité de la benne qui se présente du côté décagement au jour. Sur ce cadran se déplace un index qui peut prendre six positions indiquant au receveur sur quel culbuteur doit être aiguillée chaque benne.

CONCLUSIONS - RÉSULTATS OBTENUS

Au point de vue solidité, ces bennes sont à toute épreuve, ainsi que l'a prouvé l'expérience citée plus haut de la benne lâchée au puisard.

Rien à signaler au point de vue des facilités de remplissage, de culbutage et de freinage, ni en ce qui concerne l'efficacité des tampons qui est parfaite.

La stabilité est excellente : les déraillements sont extrêmement rares et, généralement, dus à de fausses manœuvres sur des aiguilles.

Le coefficient de roulement est excellent : environ 3,5 pour mille pour les pleines en ligne droite. Il croît, toutefois, assez rapidement dans les courbes de rayon avoisinant 20 mètres ou inférieur à ce chiffre.

L'attelage est réellement indécrochable et peut, néanmoins se faire ou se défaire facilement d'une seule main.

En résumé, cette berline a donné la plus entière satisfaction et remplit parfaitement le programme proposé. Grâce à des manœuvres en recette particulièrement rapides, on a pu réaliser une cadence d'extraction de 180 à 200 tonnes par compartiment du puits, soit environ 15 à 20 % de plus que le débit primitivement demandé .

Le seul inconvénient que nous ait révélé la pratique du roulage par grandes bennes tient à la difficulté de freiner efficacement un convoi de grandes bennes : une locomotive de 6 tonnes peut, en effet, remorquer facilement un convoi de 100 tonnes, mais avec les coefficients de roulement dont on dispose l'arrêt d'un tel convoi lancé à la descente demande des distances importantes. Il y a là un problème de locomotive et non plus de berline, et il faudra que les constructeurs trouvent des moyens de freinage plus efficaces si l'on veut accroître la vitesse des trains et profiter de tout le bénéfice que les grandes bennes peuvent procurer à la mine moderne.